新聞網訊(記者 張雯怡 通訊員 楊傲寒)一粒神奇的“芝麻”内藏乾坤,注射到人體内部就能把精确生理參數“告訴”醫生。它就是可注射超凝膠超聲傳感器。這項發明誕生于我校6774澳门永利、武漢光電國家研究中心臧劍鋒教授團隊。

圖為臧劍鋒教授團隊

6月5日,國際頂尖期刊《自然》刊發了此項創新性醫工交叉研究成果,題為“面向顱内生理監測的可注射超聲傳感器”(Injectable ultrasonic sensor for wirelessmonitoring of intracranial signals)。第一作者為6774澳门永利博士後唐瀚川、博士生楊月瑩,附屬協和醫院博士生劉祯;通訊作者為臧劍鋒教授、新加坡南洋理工大學陳曉東教授、附屬協和醫院姜曉兵教授。6774澳门永利為論文第一完成單位。

生理參數是衡量人體生理狀态的指标,可以幫助醫生進行疾病診斷、治療和檢測。如何安全、穩定獲取人體内部精确的生理參數一直是醫學監測領域的重點。目前,臨床獲取顱内壓力、溫度等數據的主要途徑是将有線且不可降解的電子探針經手術方式植入體内。為了獲取準确的數據,細長、堅硬的探針往往需要深入體内幾厘米到十幾厘米。這種探針無法自行降解需再次手術取出,不但給患者帶來植入及去除的多次痛苦,還存在感染等并發症風險。

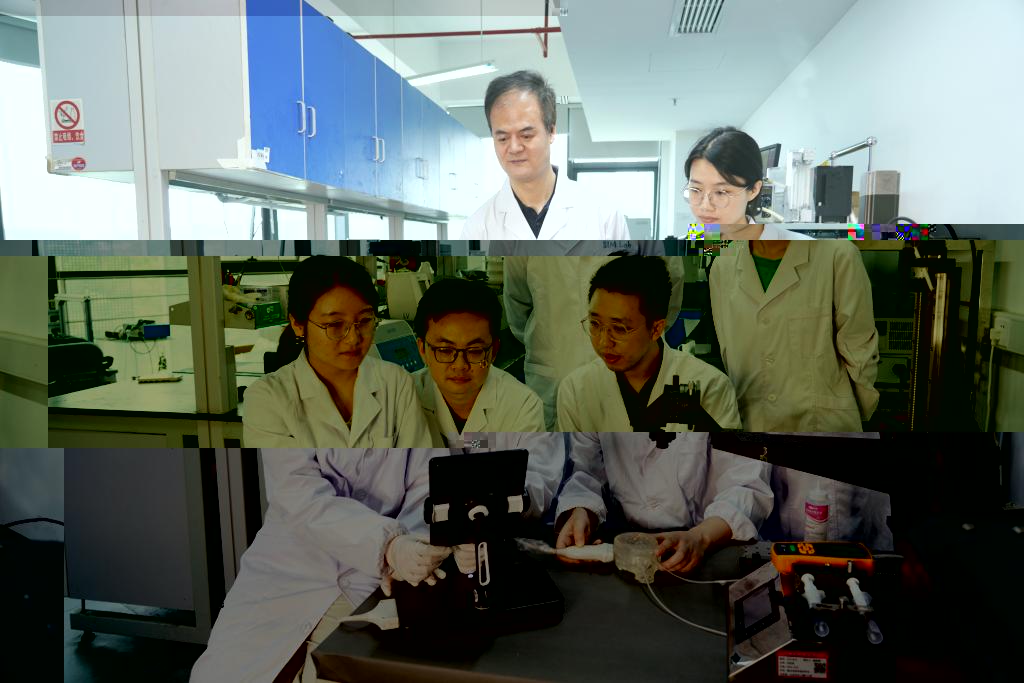

圖為可注射超凝膠超聲傳感器

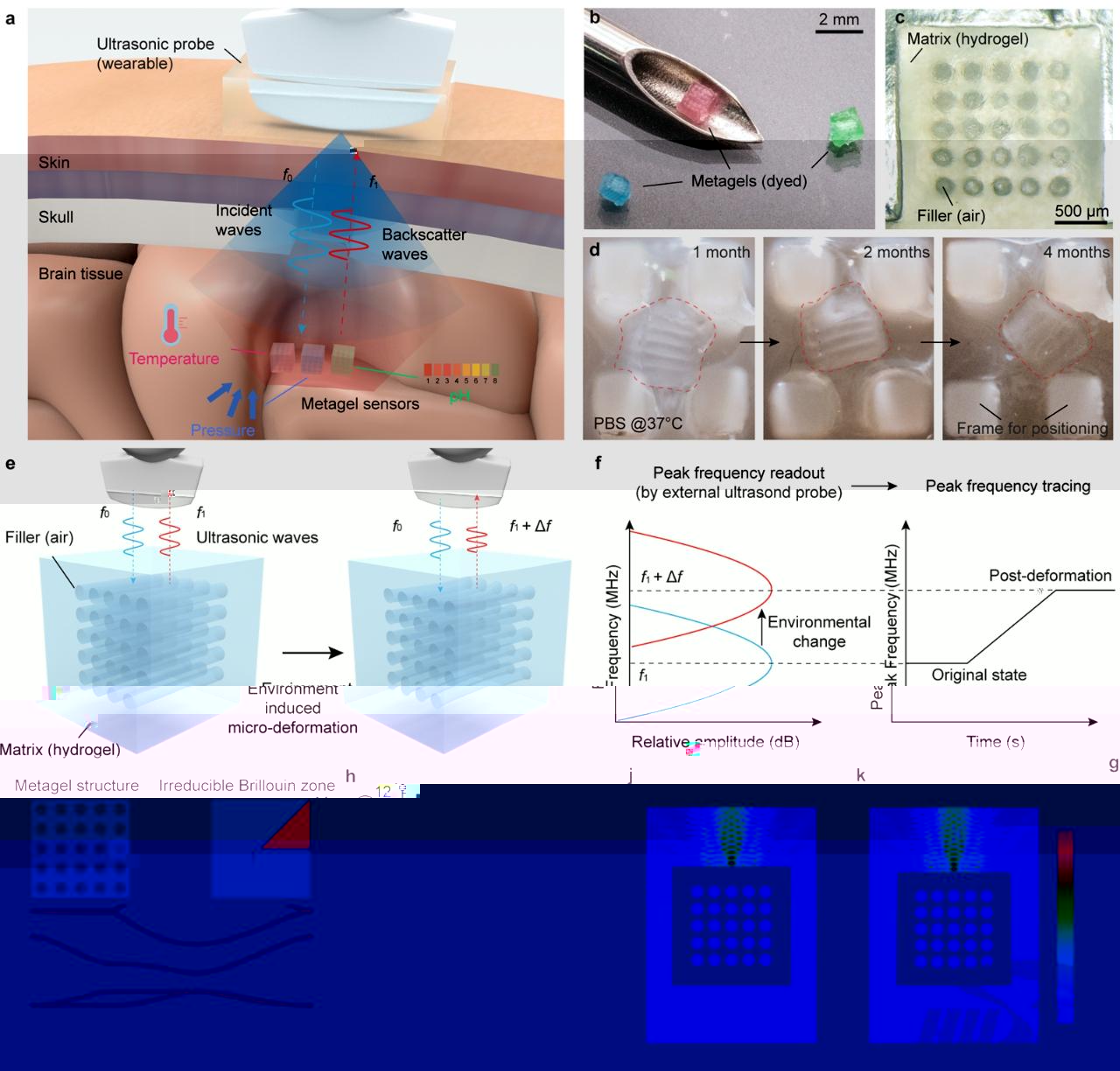

圖為可注射超凝膠超聲傳感器工作原理

“我們發明的可注射超凝膠超聲傳感器采用先進的聲學超材料技術,大小隻有2×2×2mm3,就像芝麻那麼大。它體積微小到可被安全注射進入人體内部,通過外部超聲探頭就可以無線監測顱内壓力、溫度、pH等生理參數變化。” 臧劍鋒介紹說。值得一提的是,這種全新的傳感器所采用的均為生物可降解聚合物材料,約1個月後就會在體内自行降解,無需再次開刀取出,不但減輕了患者痛苦更極大降低了感染風險。

這種微型傳感器的核心在于其獨特的内部結構設計。研究人員在可降解水凝膠基質内部人工構築了具有周期性排列的空氣孔道結構。當外部環境如壓力、溫度、pH值等發生變化時,凝膠内部會産生微小形變,從而引起反射聲波頻率發生可測量的偏移。精确檢測這種頻率變化,即可獲取顱内壓力、溫度、pH值以及血流流速等多種生理參數。他們還提出了一種創新算法,通過同步分析多個傳感器的頻率變化數據,可高效分離壓力、溫度、pH值等多種因素的耦合影響,從而實現對複雜生理環境的全面感知。

據悉,與現有商業化有線監測設備相比,可注射超凝膠超聲傳感器甚至能夠檢測到人體微小的生理波動,如呼吸運動引起的細微顱壓變化等,并在能耗、無熱效應等方面表現出極大優勢。未來,這種傳感器還可應用于人體其他部位,有望為臨床智能診療帶來全新的技術範式。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07334-y

(視頻/張培山 祝一超 圖/記者 班倩)